| ムササビ(バンドリ) |

|

写真:「日本動物大百科1 哺乳類1」(平凡社)よりデジカメ撮影

1994年、狩猟獣から除外され、これも幻の味となった。秋田では゛バンドリ゛と呼び、よく沢の名前に「バンドリ沢」あるいは「晩鳥沢」の名称を目にする。この沢名は、ムササビが多く生息することから名付けられたものだろう。完全な夜行性で、樹上から思いっきり飛膜を広げて滑空する。針葉樹の頂上の芽などを食べ、木をまっすぐ伸びなくさせるため、森林には害獣扱いされていた。 |

|

| バンドリの旬は、11月から12月末。特に12月頃は、クロモジの芽を食べているので、その香りがして最高に美味いという。西木村戸沢のマタギは、大腸の糞をしごいてからよく洗い、これをぶつ切りにして酒カスを混ぜて味噌で煮る。「バンドリのホロホロ」と呼び、酒のツマミとして珍重した。またバンドリのハラゴ(子)は、産前産後によい食べ物として婦人が好んで食べたという。毛皮は防寒用として利用された。 |

| タヌキ(ムジナ) |

|

写真は、焼石沼から帰る途中、東成瀬村で車にはねられ死亡したタヌキ。

マタギは、タヌキを「ムジナ」と呼ぶ。斜面の土穴に棲み、ネズミや川魚、木の実などを食べる雑食性。冬でも雨が降ったりすると雪の上を歩き回るので、雨の日はタヌキ狩りに出た。ムジナのはく製は、旅館や料理店の置物として喜ばれた。ただし肉は臭みが強く、ほとんど食べなかったらしい。ところが、これを食べていたとの記録もある。臭みをとるために、数回水煮を繰り返し、よく脂の部分を取り去り、赤肉だけになるまで湯煮し、味噌汁か鍋焼きにすると、臭みがなく美味いらしい。仙北奥地のマタギに伝わる脱臭法は、簡単に説明できないほど複雑な手順で行われていた。生臭いキツネも食べたとの記録同様、食べ物の限界ギリギリまで知恵を絞って食べた先人の苦労が偲ばれる。 |

| キツネ |

|

写真:「日本動物大百科1 哺乳類1」(平凡社)よりデジカメ撮影

キツネは、里山を棲家にしているだけに民話にもよく登場する。キツネは、犬のように、通ったルートの目立つ岩や木の根、道の交差点などに強い独特の匂いがする尿を残す。これは「においづけ」と呼ばれ、キツネ同士の伝言板のような役割を果たしているという。肉食性の強い雑食性。ムジナと同様、肉は臭気が強く不味いとされている。しかし古い記録を見ると、ムジナと同様の手順で臭みを取り除き、食べていたことは確かなようだ。

|

| シギ(ムナグロシギ) |

|

|

| シギは、カモなどより数段美味い。仙北地方では、シギの肉を味噌田楽にして食べると最高とされた。特にオモシロイのは、戦前まで魚を釣るように「シギ釣り」をやったという話。約30センチ前後の細竹数本に、糸と針をつけ、大好物のキリギリスを針に刺す。一坪ぐらいの草を短く刈って、キリギリスを自由に這わせておく。釣り人は、少し離れた薮に隠れ、シギの鳴き声をまねる。すると空に飛んでいたシギの群れが、大好物のキリギリスを発見、本当に釣られてしまうらしい。 |

| ハクチョウ |

| 現在は禁鳥で、幻の味。江戸時代は、下級の武士や庶民は絶対に食べられない鳥だったが、角館佐竹家の重臣たちだけが自由に捕獲し食べる特権があったという。重さ10キロもあるハクチョウの肉は、大量に塩蔵し、殿様や高級武士だけが賞味したと記録されている。明治になると、その特権もなくなり、一般庶民が、冬季の貴重なタンパク源として食べ続けた。味は大味だが、美味い肉らしい。 |

| コウモリ |

|

写真:「日本動物大百科1 哺乳類1」(平凡社)よりデジカメ撮影

廃道となった真っ暗な岩穴トンネルを一人で歩いていた時、突然コウモリがいるのを発見、背筋が凍りつくような怖さを経験したことがある。それだけにコウモリを食べるなどと言うことは想像だにしたことがなかった。

戦時中の話だが、秋田市上新城の鉱山師たちは、洞窟にいるコウモリに袋をかぶせて一網打尽にして捕獲。頭から口にかけて皮をきれいに剥ぎ取り、砂糖を入れた甘いタレをつけて焼いた。すると脂が流れ出て、風味のある味だったと記録されている。 |

| フクロウ |

|

写真:「日本動物大百科3 鳥類1,2」(平凡社)よりデジカメ撮影

フクロウは禁鳥で、現在では幻の味。夜行性の鳥の代表格で「ゴロスケホッホッ」という鳴き声で古くから親しまれてきた鳥である。平地から1600mの亜高山帯に生息し、木の枝に止まって獲物を待ち伏せて捕らえる「待ち伏せ型」の捕食者だ。フクロウは、夜目がきき、真っ暗な闇の中でも聴覚だけで獲物を捕らえることができる。野ネズミ、モグラ、ヤマネ、モモンガ、ノウサギ、リス、キジバトなど、小さな哺乳類から鳥類まで捕食する。

現在は禁鳥で、幻の味だが、仙北奥地には昔から「フクロウ貝焼きは皿までなめる」というほど珍重された。特に寒中の胸肉が最高に美味いとされ、料理は、胸肉の味噌貝焼きが定番だったという。 |

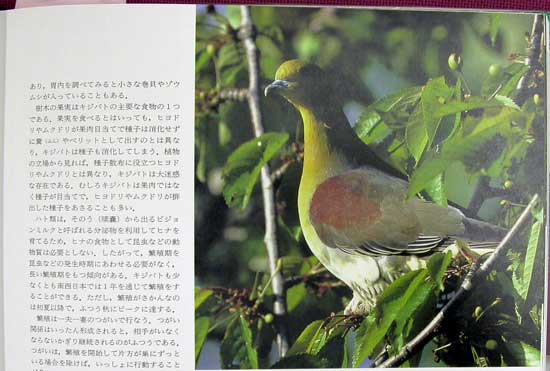

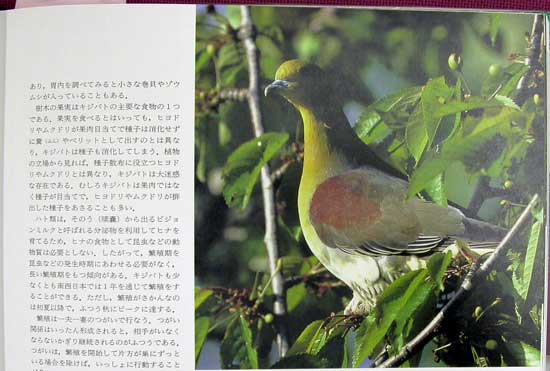

| ハト(ヤマバト・アオバト) |

|

写真:「日本動物大百科3 鳥類1,2」(平凡社)よりデジカメ撮影

ヤマバトは、その名の通り農耕地から山地にかけて生息していたが、1960年代以降都市部への進出が著しく、名前のイメージがなくなった感がある。これは都市周辺で銃猟の制限あり、安全な都市部に生息地を移動させたのではないかと推測されている。アオバトは、広葉樹林を主な棲家にするハトで緑色を基調にした体色は、樹上での生活に適応している。「アオーアオー」と独特の声で鳴き、その声は谷を越えて遠くまで聞こえる。

ヤマバト、キジバトとも昔から焼鳥の最高級材料で、大変美味いそうだ。旧藩時代の角館はタカ狩りが盛んで、ハトが盛んに獲られた。ハトの肉を味噌漬けにしてから焼いて食べると美味で、下痢止めの妙薬とする食習もあった。 |

| ムクドリ |

|

写真:「日本動物大百科3 鳥類1,2」(平凡社)よりデジカメ撮影

ムクドリは、スズメやカラスと並び代表的な里の鳥で、生息数も多い。夏の終わりから冬にかけて大きな群れをつくり、夕暮れ時に電線や高木に群がったり、時には空を埋め尽くすような大集団でねぐらに向かう様子を見ることがある。

ムクドリはサクランボが大好物で、仙北地方では「サクラドリ」と呼び、昔から好んで食べていた。毛をとり一羽骨のまま醤油漬けにして貯蔵し、焼いて食べた。この他に鳥獣料理で紹介されているものを列挙すれば、カモ、ガン、オシドリ、スズメ、ツグミ、リス、クリムシ、イナゴ、ゲンゴロウ。マタギと動物誌では、オオカミ、カワウソ、モモンガ、テン、ヤマネ、バチヘビ・・・

貧しい時代の野生鳥獣料理を調べていると、臭い肉も食べる、生肉を食べる、血を食べる、内臓を食べる、糞を食べるといった、一見野蛮で原始的な食べ物に見える。しかし、「こうしてみるとマタギ食は変わっているというよりも゛食えるものならなんでも食う゛という、マタギの貧しく苦しい食生活のあらわれであることがわかる。゛食えるものならなんでも食わなければ生きていけない゛きびしい生活の連続が、マタギたちの歴史を作ってきたのである。・・・それは一年の半分近くを雪に埋もれて暮らす山村民が、長い経験と苦心の中からうみ出した一つ一つの貴重な栄養源なのである。」「マタギ 消えゆく山人の記録」(太田雄治著、慶友社) |

| 北緯40度線の意味 |

|

|

写真:北緯40度線に位置する秋田県阿仁町「マタギの里クマ牧場」、右はマタギ神社

「北緯40度線とは、北方狩猟遊牧民と南方の農耕文明というものを分かつラインであり、逆に言えば、二つの異なる文化が接し合っているラインである」「NHKカルチャーアワー 日本の心、日本人の心・上」(山折哲雄著、NHK出版)

ちなみに地図をみれば、北緯40度線はマタギの里・秋田県阿仁町の中心部を通っている。しかもそのライン沿いに、かつてのマタギ集落が集中している。これは単なる偶然とは思えないだけに山折氏の推測は、何となく正しいように思う。また氏は、この二つの文明の決定的な違いは「食物連鎖の中に人間が組み込まれているかいないか」だと主張する。 |

| 食物連鎖の世界に生きる |

|

農耕文明が広がるにつれて、食物連鎖の環の中から人間だけが脱出した。人間は動物を殺して食べてもいいが、動物は絶対に人間を襲って食べてはいけないというモラルを、人間中心主義の立場で作り上げてきた。

一方、狩猟民の文明は、人間は狩りをし動物を殺し、その全てを利用してきた。しかし同時に、動物も人間を襲い、殺し、その肉を食べる。「つまり、人間と動物の関係が食物連鎖の環の中に入っているのです。この場合、人間と動物は対等の関係、食うか食われるかという対等の関係にあります。」・・・マタギや山村の人たちの狩りや多様な食の民俗誌を読んでいると、彼らは確かに「食物連鎖の環の中で生きる狩猟民」だったように思う。

「人間と動物が対等の関係で生きていく。人間も食物連鎖の環の一部だという自覚の中に生きていた頃の文明の意義、それをもう一度考え直し、これからの自分たちの生き方、さらには地球と共生する生き方に、それをどう生かしていくかについて考えていく時期にきているのではないかというのが、私の考えです。」「NHKカルチャーアワー 日本の心、日本人の心・上」(山折哲雄著、NHK出版) |

| 山釣りと食物連鎖・・・「共生共死」 |

|

|

写真:北海道日高の奥地・シュンベツ川で見つけたヒグマの巨大な足跡

山釣りの世界は、狩猟民が抱く「人間も食物連鎖の環の一部」という感覚を感じ取ることができる世界だと思う。イワナ釣りを初めて経験した当時は、一人山の奥に入ると「熊に襲われるのではないか」という不安にかられたものだった。さらに、日高の源流に足を踏み入れると、「ヒグマに襲われ、食われてしまうのではないか」という恐怖と不安がさらに高まる。眠っていた五感が鋭く働くようになる。渓師は、イワナを釣り、野ジメにして殺し、その肉を食べる。と同時に、ヒグマが渓師を襲い、殺し、その肉を食べる。これは単なる妄想ではない。

2002年夏、爆竹でも逃げなかった親子のヒグマと遭遇した。その時真っ先に脳裏に浮かんだのは、「背中を向けて逃げれば、食われる」という恐怖だった。もし腰に熊撃退スプレーを下げていなかったら、忍び寄る恐怖でパニックに陥り、確実に襲われていたように思う。こうした感覚を味わってしまうと、「自然保護」とか「共生」という言葉は、どこか人間中心主義のような言葉に思えてくる。つまり「自然保護」「共生」という言葉は、食物連鎖の環から脱け出した農耕文明の人たちの言葉のようにも見える。北方狩猟民の立場から見れば、「共生」では物足りず、「共死」を加えて「共生共死」といった表現になるのではないだろうか。

・・・つづく(3部は川魚その1、4部作はその2)・・・ |

| 参 考 文 献 |

「秋田たべもの民俗誌」(太田雄治著、秋田魁新報社) 「秋田たべもの民俗誌」(太田雄治著、秋田魁新報社)

「最後の狩人たち 阿仁マタギと羽後鷹匠」(長田雅彦著、無明舎出版) 「最後の狩人たち 阿仁マタギと羽後鷹匠」(長田雅彦著、無明舎出版)

「NHKカルチャーアワー 日本の心、日本人の心・上」(山折哲雄著、NHK出版) 「NHKカルチャーアワー 日本の心、日本人の心・上」(山折哲雄著、NHK出版)

「マタギ 消えゆく山人の記録」(太田雄治著、慶友社) 「マタギ 消えゆく山人の記録」(太田雄治著、慶友社)

「日本動物大百科1 哺乳類1」(平凡社) 「日本動物大百科1 哺乳類1」(平凡社)

「日本動物大百科3 鳥類1,2」(平凡社) 「日本動物大百科3 鳥類1,2」(平凡社) |